Le Département de l’Allier vient de lancer une chaîne WhatsApp “Département de l’Allier” pour diffuser des informations pratiques, des actualités territoriales, des idées de sortie, des sondages, etc.

L’institution met en avant les atouts de ce canal : gratuit, interactif, proche des citoyen·ne·s, en “temps réel”.

Ce cas offre une belle illustration d’une tendance que beaucoup d’organismes publics ou de communication locale pourraient envisager : utiliser WhatsApp (ou des canaux de messagerie) comme alternative mobile-first à l’emailing ou à X (ex-Twitter), sans les contraintes d’algorithmes, sans modulation de diffusion, avec une interaction directe.

Dans ce billet, je vais développer :

- les limites des canaux traditionnels (e-mail, réseaux sociaux “publics”) pour les institutions publiques

- les atouts des chaînes WhatsApp / canaux de messagerie pour la diffusion de l’information citoyenne

- les objections, les contraintes et les précautions

- comment une solution “channels me / messaging me” (ou équivalente) peut professionnaliser cette approche

- recommandations & bonnes pratiques pour un déploiement réussi

Et je conclurai sur pourquoi les institutions publiques gagneraient à repenser leur stratégie d’information en adoptant ce paradigme “messagerie directe”.

1. Limites des canaux traditionnels de diffusion d’information

a) L’emailing : fatigue, délivrabilité, saturation mobile

- L’email reste un canal précieux, mais les boîtes de réception sont saturées. Beaucoup d’e-mails institutionnels finissent dans les onglets “Promotions / Courrier indésirable” ou se noient dans le flux.

- Sur mobile, les habitudes de lecture d’e-mails sont parfois moins confortables : l’ouverture se fait souvent en mobilité, des liens peuvent mal s’afficher, la “pression” d’un e-mail non lu monte vite.

- Le taux d’ouverture/lecture sur mobile est souvent moins bon pour les institutions publiques ou locales que pour des communications plus “consommateur / commerce”.

- L’email exige souvent une gestion des désabonnements, la segmentation, l’optimisation des envois, ce qui alourdit la charge de travail (community management, rédaction, suivi, délivrabilité).

b) Les réseaux sociaux publics (Facebook, X, Instagram…)

- Ces plateformes sont soumises aux algorithmes : toutes les publications ne sont pas visibles pour tous les abonnés. L’institution doit “payer” en visibilité (boost, ads) ou s’adapter aux tendances de l’algorithme (formats, engagement, horaires).

- Les contenus “institutionnels” (décisions, informations techniques, délibérations, aides) peuvent être moins “sexy” et donc moins bien “pushés” par l’algorithme.

- Certains publics ne fréquentent pas ou peu les réseaux sociaux (personnes âgées, zones rurales, personnes peu connectées).

- La temporalité est “instantanée” : rapidement les publications sont enfouies dans le fil, nécessitant une répétition ou repost, ce qui fait remonter la charge éditoriale.

- La plateforme peut changer ses politiques, ses algorithmes, ou ses critères de modération, ce qui peut impacter la diffusion sans que l’institution n’ait de contrôle.

c) X / microblogging : rapide, mais éphémère, peu “réseau propriétaire”

- X (anciennement Twitter) reste pertinent pour des annonces immédiates, des alertes ou du suivi, mais c’est difficile d’y structurer une “info continue” propre à un territoire.

- On est tributaire de la politique de la plateforme (modération, visibilité, limites de diffusion).

- Le format “fil d’actualité” pousse à la course à la nouveauté, mais ce n’est pas forcément satisfaisant pour une institution qui doit diffuser des informations “de fond”, structurées, périodiques et utiles à tous.

2. Les atouts des chaînes WhatsApp / canaux de messagerie directe

Utiliser WhatsApp ou un canal de messagerie (similaire) est une option particulièrement séduisante pour les institutions publiques à condition de bien l’intégrer. Voici les principaux avantages :

a) Ciblage mobile-first & pénétration forte

- WhatsApp est utilisé massivement sur smartphone, dans de nombreuses tranches d’âge. C’est un canal que la plupart des citoyen·ne·s connaissent et utilisent au quotidien.

- Le format “message / notification” est natif sur mobile, ce qui favorise la lecture instantanée, contrairement à l’e-mail où on “oublie de checker”.

- Pour les zones rurales ou les publics éloignés du numérique, la messagerie est souvent plus accessible que des plateformes web complexes.

b) Aucun algorithme qui filtre ou bride la diffusion

- Une chaîne WhatsApp n’est pas soumise à un algorithme de tri ou de “reach” comme sur les réseaux sociaux : si vous envoyez un message à vos abonnés, ils le reçoivent (sauf cas de blocage, problème de réseau, etc.).

- Pas besoin de “payer” pour que votre message soit vu — la diffusion est “directe”.

c) Simplicité, gratuité & faible maintenance

- Pas (ou peu) de coûts directs pour l’infrastructure (si vous utilisez les fonctions “chaines” de WhatsApp ou des outils tiers).

- Moins de contenus à créer que pour les réseaux sociaux, car on ne cherche pas seulement du “buzz” mais de la valeur utile (info locale, alertes, service).

- Moins de nécessité de “community management” intensif : le canal est unilatéral (émission d’infos) ou léger (sondages, quiz) plutôt que être en permanence en “réaction / modération”.

d) Interaction, feedback & engagement

- Vous pouvez intégrer des sondages, quiz, mini enquêtes, réactions, etc.

- L’abonné peut (dans certains formats) répondre, donner du retour, poser des questions — ce qui humanise la relation.

- Le contact est plus “intime” — recevoir une info dans WhatsApp, c’est comme une “notification de confiance”.

e) Alternative efficace à l’emailing, mais “push” mobile

- Vous créez un canal “newsletter” sans les lourdeurs de l’e-mail.

- Les messages sont “poussés” — vous atteignez directement l’utilisateur, sans qu’il ait à “aller chercher” le message dans une boîte mail.

- Moins de friction : pas de spam, pas de mot de passe supplémentaire, pas de multicloud, juste un canal qu’il connaît.

f) Transparence du “fil” d’actualités

- Sur WhatsApp, les utilisateurs peuvent retrouver les anciens messages dans “Actus” ou l’onglet “Chaînes” : cela constitue une sorte d’archive légère.

- Cela permet de conserver une continuité d’information (pas seulement du “flux éphémère”).

g) Crédibilité & proximité locale

- Quand une institution locale (département, mairie, collectivité) utilise un canal que les habitants ont déjà, cela renforce la proximité et la confiance.

- Cela peut aussi favoriser l’adhésion, l’usage régulier du service, et la fidélité à ce canal.

3. Objections, contraintes et précautions

On ne peut pas affirmer que c’est la panacée : il y a des défis à anticiper.

a) Questions de confidentialité, vie privée, données personnelles

- WhatsApp appartient à Meta / Meta-Facebook — les questions de partage de données, métadonnées, ou requêtes gouvernementales se posent. (WhatsApp indique qu’il dispose d’une “Law Enforcement Response Team” pour évaluer les requêtes officielles). Centre d’aide WhatsApp

- Dans certains pays, l’adoption d’outils non souverains pour communiquer des informations publiques sensibles peut être critiquée (risques de dépendance, sécurité).

- Des gouvernements, comme la France, envisagent restreindre l’usage de WhatsApp, Signal, Telegram dans certains usages officiels pour des raisons de souveraineté ou de sécurité. euractiv.com+1

- Il faut s’assurer que les abonnés consentent à recevoir les messages (opt-in), pouvoir gérer les désabonnements facilement, respecter les lois de protection des données (RGPD, CNIL).

b) Volume, fréquence, fatigue informationnelle

- Si on envoie trop de messages, on risque de lasser les abonnés ou qu’ils désactivent les notifications / se désabonnent.

- Il faut trouver le bon équilibre : qualité avant quantité.

- L’organisation doit disposer d’un rythme éditorial raisonnable : pas tout, n’importe quoi, tout le temps.

c) Charge éditoriale & responsabilité du contenu

- Même si on dit “peu de community management”, il faut prévoir la rédaction, la validation, la modération (s’il y a interaction), la vérification.

- Le contenu doit être fiable, accessible, clair, adapté au format mobile.

- Il faut veiller à la cohérence, à la hiérarchisation de l’info, à éviter la diffusion de “bruit”.

d) Accès, fracture numérique et équité

- Tout le monde n’a pas WhatsApp, ou un smartphone, ou une connexion stable. On ne doit pas abandonner les canaux traditionnels pour autant — il s’agit d’une composante d’une stratégie multicanal.

- Certains publics (personnes âgées, zones isolées) peuvent être moins enclins à “s’abonner” à un canal numérique, même simple.

e) Limites techniques, fiabilité & support

- Il faut anticiper les erreurs de diffusion, les interruptions, les abonnements “abandonnés”, les problèmes de notifications selon les OS.

- Le service doit être stable, sécurisé, avec support interne en cas de bug, de question.

- Il faut veiller aux performances (taille des messages, médias, liens, compatibilité).

f) Risques de “canal mort” ou d’activité ponctuelle

- Certaines initiatives “WhatsApp institutionnel” démarrent avec enthousiasme mais s’essoufflent faute de régularité, de contenus ou de ressources.

- Il faut établir des routines, un calendrier éditorial, des indicateurs de suivi, des responsables engagés.

4. Professionnaliser avec “channels me / messaging me” ou outil équivalent

Pour une collectivité ou un organisme public, adopter un canal WhatsApp “brut” (via les fonctions officielles de chaînes) peut suffire dans un premier temps. Mais pour une démarche plus ambitieuse, il est judicieux d’utiliser une plateforme spécialisée (ce que tu appelles “channels me / messaging me”) qui apporte :

- une interface de gestion centralisée (envoyer, programmer, catégoriser les messages, voir les statistiques)

- segmentation des abonnés (par thèmes, par territoire, par centres d’intérêt)

- automatisations (messages de bienvenue, relances, envoi différé, triggers)

- gestion sécurisée, segmentation de rôles pour les administrateurs

- modération & workflows (validation, brouillons, vérification)

- intégrations (avec CRM, bases de données locales, SIG, open data, API)

- archivage, historique, reporting, suivi des performances (taux de lecture, désabonnement, retours, clics)

- conformité RGPD, anonymisation, logs

- interface multi-canal (prévoir l’extension à d’autres messageries ou canaux à l’avenir)

- support, SLA (service level agreement), backup, résilience

Ainsi, l’approche n’est plus “on envoie un message via WhatsApp” mais “on gère un canal d’information structuré, évolutif, moderne, orienté vers le citoyen”.

Avec ce genre d’outil, une collectivité peut lancer rapidement son canal (WhatsApp, ou autre messagerie), mais avec des standards professionnels, une robustesse opérationnelle, et une capacité à évoluer.

Par exemple :

- on peut envoyer des “alerts” ou “mises à jour urgentes”

- on peut proposer des bulletins thématiques (ex. éducation, travaux, transport, culture) via segmentation

- on peut faire des sondages ou questionnaires ciblés (par quartier, par activité)

- on peut lier des articles de blog, des formulaires, des ressources PDF, des événements

- on peut migrer plus tard vers d’autres canaux de messagerie ou communautés

Bref : l’outil spécialisé transforme un canal “amateur / bricolé” en service institutionnel crédible et pérenne.

5. Recommandations & bonnes pratiques pour un lancement réussi

Voici quelques clés de succès à retenir :

a) Commencer petit, avec clarté & anticipation

- Lancer avec un périmètre contrôlé (un thème, ou une région pilote)

- Construire un calendrier éditorial réaliste

- Choisir des rubriques stables (infos pratiques, alertes, agenda, zoom projets)

- Prévoir les responsables, les contenus, les validations

- Créer un message de bienvenue clair, explicatif (à quoi s’attendre, fréquence, option de désabonnement)

b) Communiquer largement le canal

- Sur les sites web de l’institution

- Dans les bulletins papier ou municipaux

- Sur les panneaux d’affichage locaux

- Dans les autres réseaux (réseaux sociaux, newsletters existantes)

- Par un mot dans les interventions publiques

- Proposer une “incitation” modeste (ex : “recevez les alertes travaux, horaires, événements en Whatsapp”)

c) Soigner les contenus et le calendrier

- Privilégier la clarté, la concision, le mobile (liens courts, images légères)

- Varier les types de contenus (texte, visuel, sondage, mini quiz)

- Ne pas surcharger : prioriser les infos utiles, arrêter les “messages pour message”

- Garder une fréquence stable (ex : 2 à 4 messages par semaine maximum)

d) Permettre le retour / feedback

- Si possible, offrir un canal de dialogue (réponse, formulaire, lien vers contact)

- Proposer des enquêtes de satisfaction régulières sur le canal

- Surveiller les désabonnements, et analyser les causes

e) Suivi de performance & adaptation

- Fournir des métriques : nombre d’abonnés, taux de lecture / notifications, désabonnements, clics

- Ajuster la fréquence, le contenu selon les retours

- Tester des formats (par exemple : “du lundi au vendredi, un mot du président”, “zoom chantier”, “alertes culture”)

- Comparer l’impact avec d’autres canaux (email, site web, réseaux sociaux)

f) Assurer la sécurité & la conformité

- Obtenir le consentement explicite (opt-in)

- Gérer le désabonnement facilement

- Traiter les données personnelles avec prudence (minimiser les métadonnées, anonymiser)

- Veiller aux obligations RGPD, aux chartes de communication publique

- Si l’outil choisi n’est pas souverain, considérer les risques, les alternatives nationales ou sécurisées

g) Prévoir l’évolution

- Dès le départ, penser à la multi-messagerie (WhatsApp, Telegram, Signal, d’autres)

- Prévoir la portabilité des abonnés / la migration

- Rester à l’écoute des innovations (nouveaux formats, messageries émergentes)

- Intégrer le canal au plan global de communication publique

6. Pourquoi les organismes publics devraient adopter cette stratégie

- Proximité & confiance : un canal direct, sans filtre ni algorithme, renforce le lien entre institution et citoyen.

- Accessibilité & modernité : on va là où les gens sont — sur leur smartphone — sans les obliger à chercher l’institution.

- Efficacité & retour sur investissement : moins de dispersion, plus de ciblage, meilleur taux de lecture, moins de gaspillage.

- Résilience & indépendance : moins dépendant des algorithmes des réseaux sociaux, de leurs politiques de visibilité.

- Capacité d’engagement : les messages deviennent des conversations (quand c’est possible), renforçant la légitimité et la participation citoyenne.

- Image innovante : adopter un canal moderne renforce l’image de l’institution comme “connectée, responsable, à l’écoute”.

- Complément, pas remplacement : ce canal ne remplace pas tout, mais constitue une pièce moderne du dispositif multicanal.

Dans le contexte où de plus en plus d’acteurs médias adoptent des chaînes WhatsApp (comme Le Monde qui a lancé ses chaînes WhatsApp pour offrir une info sans filtrage algorithmique), il est légitime que les organismes publics réfléchissent sérieusement à cette option.

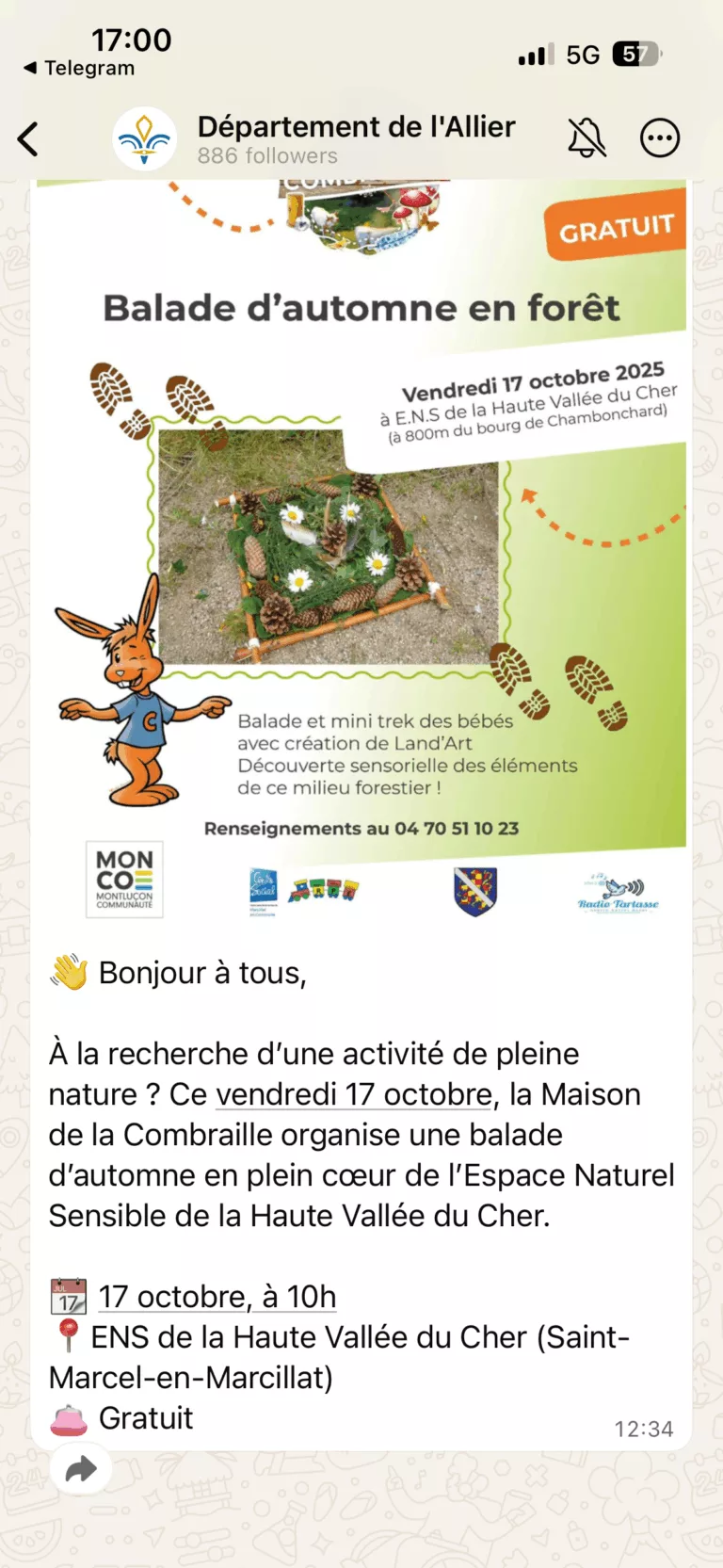

Le département de l’Allier fait figure de précurseur local en lançant sa chaîne WhatsApp pour rapprocher l’institution du citoyen. C’est un signal fort : l’ère de la messagerie “broadcast” pour l’information locale est devant nous.

Grâce à une solution professionnelle comme Channels Me , cette approche peut être structurée, scalable, conforme, et intégrer toutes les bonnes pratiques pour ne pas rester un “petit gadget” mais devenir un véritable canal de service public. Les équipes de Messaging Me peuvent également accompagner un conseil départemental à faire certifier sa chaîne, étape nécessaire pour booster sa visibilité notamment dans l’annuaire des chaînes WhatsApp.